編者按:采訪宋紹瑛老人(rén)——一位抗戰老兵的過程中,你(nǐ)很(hěn)難想象,96歲,已是耄耋高(gāo)齡的老人(rén)追憶起70年前的戎馬生(shēng)涯,精神高(gāo)昂,眼神裏放射出奕奕神采,讓人(rén)動容。戰争雖給他留下了終身殘疾,同時(shí)也造就了強大(dà)的精神力量。

面對曆經磨難、高(gāo)齡獨居的老人(rén),筆者已經做(zuò)好了充分的共情準備。但(dàn),想象中的孤獨、頹廢、酸楚統統都沒有出現;筆者所面對的,是一個(gè)表面看似羸弱,實則無比強大(dà)的靈魂:坦然、平靜、剛毅、忠貞。

他記憶不太好,但(dàn)對半個(gè)多(duō)世紀前在部隊時(shí)的大(dà)部分細節——人(rén)名、地名、時(shí)間(jiān),能做(zuò)到毫不費力地複述,就如刻在了腦(nǎo)子裏一般。

他的親人(rén)、戰友、同事,多(duō)已離世,但(dàn)每每他談及故人(rén),點點滴滴,娓娓道(dào)來(lái),言語間(jiān)未露絲毫凄惶,仿佛他(她)們從未故去——他早已看淡了生(shēng)死。

他叙說最多(duō)的內(nèi)容是戰友、部隊,言談間(jiān)刻意淡化個(gè)人(rén)功勳,甚至是驚心動魄的受傷經曆。但(dàn)稍縱即逝的瞬間(jiān),足以感受到他塵封已久的驕傲與榮光。

他對生(shēng)活沒有絲毫抱怨,“想想那(nà)些(xiē)死去的戰友,我能活着就是福氣”,他将今日的種種,都看作(zuò)是黨的饋贈,與之而來(lái)的是昭如日星的、對黨的無限忠誠之心。

“老兵不死,隻是凋零”。宋紹瑛爺爺所代表的抗戰老兵群體(tǐ),是即将走進曆史的人(rén),但(dàn)他們曾經參與過的戰争因為(wèi)有了他們的存在,我們得(de)以窺見鮮活的曆史。傾聽(tīng)和(hé)銘記他們的故事,無疑有更深遠的意義:

記得(de)親,記得(de)痛;知來(lái)路,識前途。

1925年,宋紹瑛出生(shēng)于山(shān)東泰安肥城縣一個(gè)農家(jiā),兄弟三人(rén)。少(shǎo)年時(shí)期,正值山(shān)河(hé)破碎,民族危亡。一個(gè)偶然的機會(huì),宋紹瑛邂逅了身為(wèi)遊擊隊長的徐勇,革命的火(huǒ)苗就此在心中種下。一個(gè)深夜,17歲的少(shǎo)年跑到離家(jiā)六裏地的鳳凰莊,毅然參加了遊擊隊,從此離家(jiā),一生(shēng)流離,踏上(shàng)血與火(huǒ)的革命征程。

在肥城縣七區(qū)遊擊隊,宋紹瑛擔任徐勇的通(tōng)訊員。一次抓捕特務的行(xíng)動中,區(qū)隊戰友犧牲一人(rén),負傷兩人(rén),于是徐勇隊長派宋紹瑛運送傷員去黃河(hé)西邊,順便去學習衛生(shēng)知識。宋紹瑛和(hé)同村戰友兩人(rén)被送到獨立一團衛生(shēng)隊,學習戰場(chǎng)急救、包紮等知識,從此擔任起“衛生(shēng)員”——這個(gè)在部隊裏不可(kě)或缺的角色。

“當時(shí)的衛生(shēng)隊長就是他(劉福),這是他的照片,他是老紅軍,已經106歲了。這個(gè)照片是我從電(diàn)視(shì)上(shàng)拍下來(lái)的,他告訴我們,部隊需要你(nǐ)們兩個(gè)去學習,學衛生(shēng)知識,從此以後我就在部隊搞衛生(shēng)工作(zuò),這一搞啊,就是一輩子。”

劉福接受央視(shì)訪談,宋紹瑛拍攝

鐵(tiě)馬金戈勇 英雄鬥志(zhì)昂

1945年8月,閻錫山(shān)進攻晉冀魯豫解放區(qū)控制(zhì)的山(shān)西長治地區(qū)[1],上(shàng)黨戰役開(kāi)啓。獨立一團的看護長王江負傷離隊,宋紹瑛從縣大(dà)隊衛生(shēng)員被提拔為(wèi)看護長,跟随部隊參加上(shàng)黨戰役。勝利後,所在部隊也更改番号,變更為(wèi)二縱四旅十團,隸屬中原野戰軍(劉鄧大(dà)軍)。

“獨立一團打仗犧牲了不少(shǎo)人(rén),減員了,所以我們這個(gè)連就被編入獨立一團,就在那(nà)裏我們補充到部隊裏去的。我當了看護長以後,我們這個(gè)部隊就打長治,那(nà)是1945年。結果閻錫山(shān)不是增援了部隊嗎,哎呀那(nà)一仗打得(de)很(hěn)(慘烈),有個(gè)上(shàng)黨戰役的電(diàn)影(yǐng),我還(hái)看過。最後我們這個(gè)部隊成了劉伯承,鄧小(xiǎo)平的部隊了。”

上(shàng)黨戰役的勝利,使中國共産黨在政治上(shàng)、軍事上(shàng)取得(de)了一定程度的主動地位,直接配合了中國共産黨與國民黨在重慶的談判。随後,宋紹瑛跟随所在部隊又在邯鄲附近參與平漢戰役。

“毛主席要到重慶去,大(dà)家(jiā)都害怕,蔣介石是不是會(huì)對毛主席(下手),那(nà)時(shí)候有這個(gè)傳言。蔣介石這時(shí)候跟毛主席一邊兒談判,一邊又發動部隊北上(shàng),我們是正好駐紮在平漢鐵(tiě)路上(shàng)。那(nà)個(gè)時(shí)候國民黨有兩個(gè)兵團,我們就在那(nà)裏堵到他,後來(lái)高(gāo)樹(shù)勳(國民黨将領)起義,馬法五被俘。”

平漢戰役勝利後,晉冀魯豫軍區(qū)部隊回山(shān)東整訓。宋紹瑛表現突出,于1946年1月在山(shān)東東阿縣的一個(gè)中學裏加入中國共産黨。

此後,宋紹瑛跟随部隊,輾轉山(shān)西、河(hé)南各地,“河(hé)南幾乎都轉遍了”,前後曆經無數(shù)次大(dà)大(dà)小(xiǎo)小(xiǎo)的戰役,其中就包括戰況極為(wèi)慘烈的羊山(shān)集戰役。

“我們團是主攻,打進去幾次又給(敵人(rén))推出來(lái),那(nà)時(shí)候我們部隊武器(qì)太差了。國民黨在山(shān)上(shàng),居高(gāo)臨下,還(hái)有飛機。我記得(de)我們那(nà)個(gè)營,四個(gè)營級幹部死了三個(gè),一個(gè)重傷擡到後頭去了,韓剛正營長犧牲了,馬斌副營長犧牲了,還(hái)有姓黃的政委也犧牲了,張洪慶副政委負重傷,給擡到後方去了,我還(hái)沒什麽大(dà)事,居然沒把我打死,也沒負傷。”

“到了第二晚上(shàng),天黑(hēi)的時(shí)候,都殺紅眼了,那(nà)炮把山(shān)都打紅了,夜裏那(nà)整個(gè)山(shān)都是火(huǒ)紅火(huǒ)紅的,人(rén)人(rén)都往上(shàng)沖,硬是把羊山(shān)集打完了。那(nà)一次是我長這麽大(dà),第一次在戰役以後看見那(nà)麽多(duō)死人(rén),太慘、太慘了……(長歎)。我跟着部隊在那(nà)裏清理(lǐ)現場(chǎng),把那(nà)死屍往那(nà)個(gè)塘裏拉,我們的人(rén)也好,國民黨的人(rén)也好,都一起埋在那(nà)裏,分不清了,那(nà)麽多(duō)戰友,真是啊……連個(gè)墓地都沒有。”

慘烈的戰役過後,部隊開(kāi)始整訓。但(dàn)不到一個(gè)星期,部隊就接到南下的命令,也就是著名的“千裏躍進大(dà)别山(shān)”。後有追兵,前有黃泛區(qū)阻隔,也沒能阻攔部隊南下的步伐。

“我們路過那(nà)個(gè)黃泛區(qū)的位置,诶呦,真的不得(de)了,一踩下去腳丫子上(shàng)都是淤泥。後頭還(hái)有國民黨的軍隊在攆我們,劉伯承下了命令:迫擊炮可(kě)以扛着拿(ná)走,其他的炮一律炸掉,不能帶,所以後來(lái)我們重武器(qì)都丢了。”

“過去黃泛區(qū),我記得(de)是在潢川,就是河(hé)南的跟湖(hú)北搭界的地方,我們那(nà)個(gè)營住在北關裏頭,原來(lái)通(tōng)知的是晚上(shàng)12點撤退,突然間(jiān)一個(gè)命令,叫我們守在那(nà),說國民黨的部隊追上(shàng)來(lái)了。我們營長要去偵察,我作(zuò)為(wèi)看護長也得(de)跟着去。去了一看,(局勢)已經蠻緊張的,敵人(rén)都到跟前了,我們回不了城裏頭了。晚上(shàng),營長就召集幹部開(kāi)會(huì),在潢川北關外頭有個(gè)炮樓一樣的台子,就在台子上(shàng)開(kāi)會(huì),討(tǎo)論怎麽辦。一個(gè)(選擇)是在那(nà)等着,被國民黨俘虜,或者被消滅,一個(gè)(選擇)是突圍出去。我們都說,就算(suàn)死,也不願意當俘虜!那(nà)時(shí)候連裏的黨員名單在我身上(shàng),我就先把那(nà)名單都給撕了,埋到炮樓的地下,接着所有人(rén)都從炮樓上(shàng)跳(tiào)下去,頭也不回,一直往前跑。結果我們真是命大(dà),硬是跑出來(lái)了,沒一個(gè)人(rén)當俘虜。”

“我跑出來(lái),回到大(dà)别山(shān)裏頭,見到劉福,劉福說,哎喲,我還(hái)以為(wèi)你(nǐ)回不來(lái)了。我說,回來(lái)了回來(lái)了。(笑)”

宋紹瑛的紀念章

軍民魚水(shuǐ)情 患難顯真情

1947年8月,劉鄧部隊進入大(dà)别山(shān)後,遠離後方,又面臨國民黨30多(duō)個(gè)旅的圍困封鎖,完全斷了補給,糧食、彈藥、被服、藥品都得(de)不到及時(shí)補充,生(shēng)活異常艱苦。但(dàn)靠着當地百姓“舍家(jiā)”式的鼎力相助,部隊發揚自力更生(shēng)、艱苦奮鬥的精神,硬是在荒涼的大(dà)别山(shān)裏堅持了一年左右。

“當地老百姓對我們那(nà)真是(太好了),我有的時(shí)候聊天說笑話(huà)兒,幸虧我們勝利了,要不人(rén)家(jiā)賣布的老百姓算(suàn)倒了血黴了。我們打條子給人(rén)家(jiā),說将來(lái)再給你(nǐ)錢(qián),人(rén)家(jiā)就把布都給我們了,管它白布、花(huā)布,什麽都收。弄來(lái)以後幹什麽?白布做(zuò)面子,花(huā)布做(zuò)裏子。面子上(shàng)不能穿白的,這大(dà)别山(shān)有種樹(shù),葉子打下來(lái)煮水(shuǐ),跟那(nà)白布一起煮,煮了以後撈出來(lái),那(nà)個(gè)稻田地有紫泥,把它埋在裏頭,埋一晚上(shàng),掏出來(lái)一洗,就是個(gè)黑(hēi)的。穿幾個(gè)月以後,就是黑(hēi)不黑(hēi)紅不紅的樣子。我記得(de)我的衣服做(zuò)壞了,上(shàng)頭袖子穿不進去,營長的衣服就給我了。”

在大(dà)别山(shān)待了近一年,宋紹瑛所在部隊突圍到河(hé)南南陽一帶,繼續與敵人(rén)打遊擊戰。1947年10月,在伏牛山(shān)戰役中,宋紹瑛在救治戰友過程中光榮負傷,從此落下終身殘疾。

“我當時(shí)是在營裏當看護長,跟着營長一起到前線去,當時(shí)天上(shàng)下着小(xiǎo)雨,一個(gè)炮彈就打在三四個(gè)人(rén)的中間(jiān),我跟營長跑得(de)快些(xiē),回頭一看,警衛員的腸子都出來(lái)了,當時(shí)人(rén)就沒了。還(hái)有一個(gè)傷員在喊:“衛生(shēng)員……衛生(shēng)員……”,當時(shí)那(nà)炮火(huǒ)還(hái)密得(de)很(hěn),也顧不上(shàng),我趕緊過去包紮,最後正要系上(shàng)(繃帶)的時(shí)候,我就感覺這個(gè)大(dà)腿,像是被人(rén)狠狠錘了一下,我一看,褲子炸開(kāi)一個(gè)大(dà)窟窿,子彈打到動脈了,那(nà)個(gè)血啊直噴,噴得(de)臉上(shàng)到處都是,我趕快用手按着。正好這時(shí)候來(lái)了個(gè)衛生(shēng)員,叫小(xiǎo)白的,趕緊給我從大(dà)腿根起紮上(shàng),血就流得(de)慢點,我就躺在旁邊一個(gè)溝裏等着,後來(lái)擔架隊來(lái)了把我擡下去。劉福一看,打開(kāi)以後血直冒,就不敢換藥,得(de)送到後方醫(yī)院去。劉福心疼我,給了我兩塊鋼洋。我負傷倒不哭,結果他給我兩個(gè)鋼洋,我感動得(de)哭起來(lái)了。”

“後來(lái)劉福把我送到了旅部後方醫(yī)院,在張良鎮,南陽北邊兒,産姜的地方。晚上(shàng)出發的,人(rén)家(jiā)河(hé)南老百姓,四個(gè)人(rén),到現在我也搞不清人(rén)家(jiā)是哪裏人(rén),隻知道(dào)那(nà)老百姓真是太好了,兩個(gè)人(rén)一組,輪流換着擡我,走了兩天,最後把我送到了。我心裏感激人(rén)家(jiā),但(dàn)我啥都沒有,就把兩塊鋼洋給人(rén)家(jiā)了。”

踏上(shàng)新征程 邁步從頭越

在旅部醫(yī)院,宋紹瑛養傷養了大(dà)半年。傷恢複到差不多(duō)的時(shí)候,宋紹瑛被調至中原榮軍學校校部衛生(shēng)科,任醫(yī)務幹事。——“我真是個(gè)有福氣的人(rén),怎麽就挑中我了。”

1949年春,榮軍學校校長朱永年職務經曆幾次變動,最終調任中南榮軍管理(lǐ)總局任局長,宋紹瑛作(zuò)為(wèi)随行(xíng)人(rén)員,随其一起遷往武漢。

1952年,部隊轉業,組織提供了三個(gè)崗位供選擇,宋紹瑛服從組織安排,被分配至中南建築工程學校。

“52年的時(shí)候,部隊就開(kāi)始轉業,中南行(xíng)政委員會(huì)衛生(shēng)部通(tōng)知我去談話(huà),我那(nà)時(shí)候結婚一年多(duō),帶我老伴兒一起去,她也是部隊的。人(rén)家(jiā)說,你(nǐ)們的部隊要轉業到地方去了,有三個(gè)地方你(nǐ)們可(kě)以挑,有北京、河(hé)南這兩個(gè)地方,好像是什麽工廠的,搞不清楚。還(hái)有廬山(shān)的一個(gè)學校,原來(lái)叫中南建築工程學校。

在部隊裏我們都習慣了,不挑不揀,我們就說堅決服從分配,到哪兒都行(xíng)。所以衛生(shēng)部的說,那(nà)你(nǐ)們到學校裏去吧(ba),學校剛開(kāi)始建設,需要人(rén)。好,就這樣我到學校(中南建築工程學校)了,一直到現在,就這樣走過來(lái)了,從當兵打仗,搞這搞那(nà),轉來(lái)轉去,直到走到這來(lái)。”

(話(huà)及至此,宋紹瑛并未多(duō)提老伴兒的事,随着不斷詢問和(hé)話(huà)題的展開(kāi),筆者驚訝的發現:清水(shuǐ)千代子——宋爺爺的老伴兒,背後也竟然有這般不凡的革命經曆。這對革命伉俪,跨越國籍、成見,在經曆血與火(huǒ)的洗禮後,用生(shēng)命書(shū)寫的是更加動人(rén)的故事。)

軍中結伉俪 風雨并肩行(xíng)

武漢解放後,中南榮軍管理(lǐ)總局搬到了中南行(xíng)政委員會(huì)民政部,辦公地點改到了漢口的花(huā)旗銀行(xíng)。在這裏,宋紹瑛邂逅了清水(shuǐ)千代子——日後的老伴兒。

“我老伴兒是個(gè)日本人(rén),原名叫清水(shuǐ)千代子,是第四野戰軍的,她1946年參加革命的,她原來(lái)在東北齊齊哈爾滿鐵(tiě)醫(yī)院,是日本人(rén)的醫(yī)院,她是醫(yī)院專門(mén)培養的護士。日本投降以後,把他們抓了,本來(lái)是準備遣返他們送回日本去的,誰知道(dào)當時(shí)我們要組建第四野戰軍,要成立後方醫(yī)院,需要醫(yī)務人(rén)員。當時(shí)成立的時(shí)候沒有人(rén)(才),像我們這些(xiē)人(rén),什麽都不懂。她們那(nà)批人(rén)(醫(yī)務人(rén)員)都有真東西,所以護士也好,醫(yī)生(shēng)也好,都沒回去,就都留在後方醫(yī)院裏。”

1946年,清水(shuǐ)千代子被編入第四野戰軍後方醫(yī)院,而後随四野部隊南下至武漢。1950年左右轉入中南榮軍管理(lǐ)局,得(de)以與宋紹瑛相識。

在榮軍醫(yī)護工作(zuò)中,清水(shuǐ)千代子表現出了驚人(rén)的耐心和(hé)細心。

“她在榮軍療養院當護士長的時(shí)候,朝鮮戰場(chǎng)回來(lái)的很(hěn)多(duō)人(rén),手腳都凍壞了,慘的很(hěn)。她對那(nà)傷員,巡回看護、換藥啊,那(nà)真是特别的(耐心)。有很(hěn)多(duō)犧牲了的(士兵),也送到我們那(nà)裏去,她都會(huì)給他們一個(gè)個(gè)洗澡,希望這些(xiē)士兵走的體(tǐ)面一點,這都是沒有人(rén)要求的。當時(shí)條件特别差,遺體(tǐ)都放在倉庫裏,晚上(shàng)她擔心有野狗野貓進來(lái)(破壞遺體(tǐ)),就一夜一夜不睡覺,守到那(nà)裏。”

一寸丹心圖報國

1954年,清水(shuǐ)千代子立志(zhì)入黨,寫信給武漢市委,但(dàn)由于外國人(rén)身份當時(shí)無法入黨。但(dàn)清水(shuǐ)并沒有氣餒,又馬上(shàng)寫信給當時(shí)的中央人(rén)民政府內(nèi)務部,要求加入中國籍,經多(duō)番審查後,得(de)到批準,并于1955年加入中國籍。

1956年,清水(shuǐ)千代子通(tōng)過上(shàng)級黨組織考察,光榮的加入中國共産黨。接納外國人(rén)入黨,這在當時(shí)并不多(duō)見,充分體(tǐ)現了我黨的胸懷、包容度和(hé)号召力。

“加入中國籍就得(de)改名,當時(shí)的醫(yī)生(shēng)叫孟慶軒,他說清水(shuǐ)呀,你(nǐ)做(zuò)事認真,特别是毅力強,不如你(nǐ)就叫宋毅。就這樣,宋毅成了她的中國名字。”

1958年,宋毅義無反顧地響應國家(jiā)下放幹部号召,丢下5個(gè)月的孩子,随宋紹瑛下放至潛江勞動一年。

“當時(shí)中央規定的,喂奶的媽媽可(kě)以不下放,黨委做(zuò)她的工作(zuò),她堅決要去,說不能搞特殊,硬是跟着我幹了一年,種棉花(huā)、種麥子,累死累活,啥活都幹。”

1959年1月,宋毅報名參加高(gāo)考,報考湖(hú)北省中南醫(yī)院,首次考試準備不足,未被錄取;宋毅并未放棄,繼續複習參加第二次招生(shēng)考試,終被錄取至武漢醫(yī)學院預科班(此時(shí)中南同濟醫(yī)學院已更名為(wèi)武漢醫(yī)學院,為(wèi)同濟醫(yī)科大(dà)學前身,後合并至華中科技(jì)大(dà)學)。

在醫(yī)學院預科班,宋毅廢寝忘食,刻苦學習,原本需要兩年讀完的預科課程,隻花(huā)一年時(shí)間(jiān)就全部學完,提前轉入武漢醫(yī)學院,進入正式的本科學習。在校期間(jiān),宋毅表現突出,多(duō)次獲得(de)學校嘉獎。

1965年,宋毅完成學業,從武漢醫(yī)學院順利畢業,被分配到武漢第七醫(yī)院,而後作(zuò)為(wèi)醫(yī)務技(jì)術(shù)骨幹,被抽調至潛江地區(qū)江漢石油勘探會(huì)戰指揮部職工醫(yī)院[2],以滿腔熱情投入醫(yī)院的建設工作(zuò)。

“那(nà)時(shí)候她當連長。那(nà)真是能吃(chī)苦,醫(yī)院要建設,都是體(tǐ)力活,她一個(gè)女同志(zhì),帶着醫(yī)務人(rén)員,幹男同志(zhì)的活兒,帶頭擡蓋房(fáng)子用的水(shuǐ)泥預制(zhì)闆,那(nà)(态度)真是沒的說。”

在江漢油田醫(yī)院,宋毅一待就是七年,将全部熱情都撲在了工作(zuò)上(shàng)。忘我的投入工作(zuò)也得(de)到了組織的高(gāo)度認可(kě),“後來(lái)人(rén)家(jiā)讓她作(zuò)為(wèi)先進事迹的典型代表,到湖(hú)北各個(gè)地方去做(zuò)報告。”

1970年左右,宋毅從五七油田調回至中南建築工程學校衛生(shēng)科,除了滿腔的工作(zuò)熱情,耐心、細心的風格一以貫之,更能主動為(wèi)集體(tǐ)增收節支,克己奉公,廉潔自律。工作(zuò)中宋毅處處為(wèi)他人(rén)考慮,對後輩多(duō)有照拂,年輕一輩都親切地叫她“宋媽媽。”

“她從五七油田調回中南建築工程學校衛生(shēng)科以後,工作(zuò)也是負責得(de)很(hěn),一到節假日,她就跟人(rén)家(jiā)(同事)說,你(nǐ)們都休息,我值班。她什麽都搞,藥房(fáng)、看病、值班……公家(jiā)的錢(qián),一點都不沾,并且她還(hái)會(huì)主動想辦法(為(wèi)集體(tǐ)增收)。那(nà)時(shí)候她組織醫(yī)務人(rén)員,在不忙的時(shí)候去勾女貞子(中藥材名),曬幹了賣到武昌中醫(yī)藥公司,不管賣多(duō)少(shǎo)錢(qián),全都上(shàng)交到财務科,所有的收據現在都還(hái)留着。她這個(gè)人(rén),人(rén)品真是沒說的。”

1986年左右,兩人(rén)先後退休,此後曾旅居日本數(shù)年。旅居期間(jiān),兩位老人(rén)始終關注着國內(nèi)的情況,一直到回國後。兩人(rén)積蓄并不多(duō),但(dàn)二十年來(lái),每逢國家(jiā)有災難就交“特殊黨費”,已經成了兩人(rén)的默契。汶川地震期間(jiān),兩人(rén)一次性就捐出伍萬元。經年累月,捐贈證書(shū)已積攢了厚厚一摞。

“我們老了,别的也做(zuò)不了,幫不上(shàng)忙,就想盡到共産黨員的責任。”

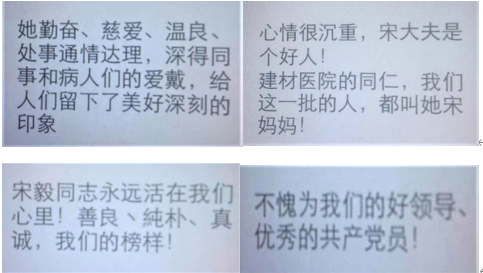

2016年,辛勞一生(shēng)的宋毅在華中大(dà)喻園的家(jiā)中溘然長逝,享年85歲。許多(duō)與宋毅醫(yī)生(shēng)接觸過的醫(yī)務界同事們紛紛以各種形式悼念,從部分節選的網絡留言中,或許能夠得(de)以一窺宋醫(yī)生(shēng)人(rén)品之高(gāo)潔。

宋毅為(wèi)新中國的革命事業,奉獻了自己的一生(shēng)。人(rén)固然有國籍、種族的分别,但(dàn)一顆充滿奉獻、善良博愛(ài)的靈魂卻可(kě)以跨越階級、意識形态,赢得(de)人(rén)民的信賴和(hé)支持。

滿懷感恩 無怨無悔

“我對現在生(shēng)活很(hěn)滿意,太滿意了,國家(jiā)發展的這麽好,我真是沒有想到,我是個(gè)有福氣的人(rén)啊。”

“有福氣”是宋紹瑛挂在嘴邊上(shàng)最多(duō)的一句話(huà),過往的戎馬生(shēng)涯在他看來(lái),是義不容辭、理(lǐ)所當然的付出,能夠活着,已經是最大(dà)的幸福。此後的一切,在他看來(lái),都是饋贈。談及今日之國家(jiā)盛景,老人(rén)數(shù)度哽咽,潸然淚下。

“87年的時(shí)候,我剛到日本,從飛機上(shàng)往下看,人(rén)家(jiā)汽車(chē)多(duō),高(gāo)樓多(duō),還(hái)有新幹線,我看了那(nà)真的(羨慕),我給我老伴兒講,我說哎呀宋毅,我們國家(jiā)如果像日本這樣就好了,真漂亮。”但(dàn)現在你(nǐ)返過頭來(lái)看看,這也才30多(duō)年,我們國家(jiā)的建設,已經遠遠地超過日本了,高(gāo)鐵(tiě)比它(日本)的新幹線更漂亮,跑得(de)飛快,飛機我們自己也可(kě)以做(zuò)了,還(hái)有地鐵(tiě),真是做(zuò)夢都想不到,武漢市也有地鐵(tiě)了,還(hái)有十幾條線。”

“我們的領導人(rén),不簡單啊,把我們國家(jiā)治理(lǐ)得(de)這麽好。抗戰勝利70周年的時(shí)候,習近平同志(zhì)到了毛主席紀念堂,一進門(mén),不是有毛主席一個(gè)坐(zuò)像嘛,他把花(huā)圈放下,他彎着腰,給毛主席在那(nà)裏鞠了躬,彎着腰,我看着(那(nà)一幕),很(hěn)感動(哽咽)。

他在心裏把毛主席放在很(hěn)高(gāo),他沒忘掉毛主席老人(rén)家(jiā),我這越想啊,越覺得(de)我們建黨一百周年了,不容易。”(淚)

“我這一輩子,算(suàn)是共産黨、人(rén)民把我養大(dà)了,我也沒什麽貢獻,也就是跟着部隊一直走過來(lái),我現在心裏能安慰自己的(是),我為(wèi)革命還(hái)流了一點兒血,算(suàn)是我沒有被白養着,這是我唯一感到安慰的。”

“所以我想說,我們千千萬萬要記住,我們黨的不容易。從井岡山(shān)開(kāi)始,國內(nèi)戰場(chǎng)、朝鮮戰場(chǎng)幾十萬人(rén)(犧牲),太多(duō)、太多(duō)了,那(nà)都是千千萬萬的烈士,我們現在呀,真是享他們的福。毛主席、周總理(lǐ)他們,那(nà)些(xiē)老紅軍、老革命,他們得(de)到個(gè)什麽?現在我們國家(jiā)這麽好,他們看不到了。”(淚)

後記

訪談快結束的時(shí)候,老人(rén)微笑着說:“我設了個(gè)靈堂,毛主席、周總理(lǐ),還(hái)有我老伴兒,都在那(nà)裏,你(nǐ)要不要看看?”

氤氲的香味中,偉人(rén)們慈祥的臉孔和(hé)老伴兒年輕的笑臉次第排開(kāi),伴随着靜谧、祥和(hé)的氣氛。老人(rén)微笑着,敬了一個(gè)軍禮。

(宋紹瑛,生(shēng)于1925年,祖籍山(shān)東泰安肥城。17歲在家(jiā)鄉參加遊擊隊,後加入冀魯豫軍分區(qū)獨立一團,任衛生(shēng)員。先後參與上(shàng)黨戰役、平漢戰役、羊山(shān)集戰役,并随劉鄧大(dà)軍千裏躍進大(dà)别山(shān),在伏牛山(shān)戰役中光榮負傷;解放後先後就職于中南榮軍管理(lǐ)總局、中南建築工程學校。本文由範翠璇訪談整理(lǐ)。)

[1] 古稱上(shàng)黨郡,位于山(shān)西東南部

[2] 2006年更名為(wèi)湖(hú)北江漢油田總醫(yī)院,下設廣華、五七兩個(gè)院區(qū)